«L’uomo della Croce» è il bravo italiano

Il film sulla campagna di Russia del 1943 del grande regista italiano: un cappellano militare come protagonista e un perfetto accordo tra le esigenze della propaganda di guerra e la strategia autoassolutoria post-bellica.

di Luca Prosperi

Introduzione

Per comprendere l’enorme impatto che la campagna di Russia ha lasciato nel tessuto della coscienza culturale nazionale, non ci sono solo le memorie, gli epistolari, i diari dei reduci e dei caduti o il lavoro di ricerca degli storici. La vicenda è stata rielaborata nei decenni successivi da molte e differenti prospettive culturali. La parte del leone, la spinta propulsiva, va ascritta naturalmente a chi ha partecipato in prima persona a quella tragedia epocale, a chi ha trasmesso la propria memoria non solo a parole ma anche nelle arti visive, teatrali, col fumetto, con la poesia, col giornalismo documentario, persino con la costruzione di cappelle e sacrari. Ma molti dei dilemmi posti sono stati affrontati anche dalle generazioni successive, in un continuo processo di rielaborazione della stessa memoria, che ha riservato a chi l’ha studiata una lunga serie di risposte spesso inquietanti.

A distanza di 80 anni da quegli eventi è possibile rintracciare un filo conduttore comune, un percorso mai interrotto che nasce dal lavoro di propaganda di allora e dalla testimonianza prima coeva e poi successiva che di primo acchito sembra organico e coerente. Nel contribuire a questa narrazione della tragedia del fronte orientale ha avuto un posto a sé stante anche il cinema, che resta tuttavia ancora come un convitato di pietra o un parente povero, in quanto si pensa spesso che abbia recepito – più che elaborato – ciò che l’esperienza in Russia ha significato per il paese. Quello dei film di guerra sulla campagna di Russia, però, è un capitolo che nasce direttamente durante il conflitto, spinto dalle esigenze propagandistiche del regime.

Di pellicole che trattano l’argomento a vario titolo da allora ne è stata realizzata una quindicina circa, preceduta a cavallo della guerra da altri film dal netto accento antisovietico e anticomunista[1]. Che lo stesso fascismo ambisca a dotarsi di una cinematografia militante antibolscevica lo dimostrano gli scritti di alcune riviste dedicate al cinema, che già dal 1939 chiedono a registi e produttori di fare film antisovietici[2]. La quindicina di pellicole in tal modo realizzate non appartiene in modo esclusivo al genere dell’azione bellica, ovvero al filone classico del film di guerra hollywoodiano. Anzi, in realtà non sono molte le pellicole in cui i registi si cimentino in scene di battaglia (anche per una questione di costi), ma la presenza della memoria di quella tragedia nella cinematografia italiana è un fatto accertato.

Detto ciò, lo scopo di questo articolo non è esaminare in senso cinematografico alcuna di queste pellicole, ma piuttosto di rovesciare la prospettiva dalla quale guardarle, cioè passare da una lettura cinematografica tout court ad una lettura interna alla vicenda della tragedia italiana in Russia. In altre parole: interpretare questi film nell’ambito della lunga narrazione che concerne la campagna di Russia, vale a dire provare a vedere come e che cosa essi costruiscano (prima) e lascino in eredità (poi), parallelamente alla memorialistica di guerra coeva e successiva, come se si trattasse di un capitolo che contribuisce a raccontare una lunga storia.

La genesi del film

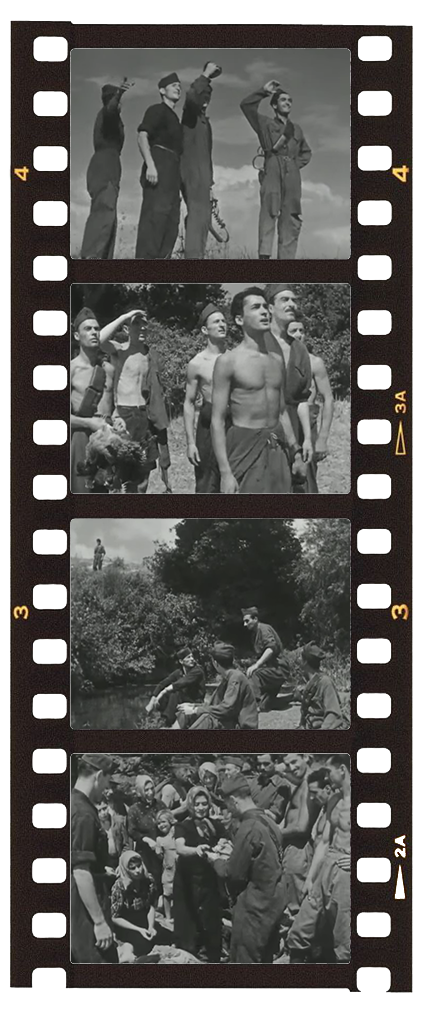

Tutto nasce – si potrebbe dire – con il film di un grande italiano, Roberto Rossellini: L’uomo della Croce (1943) fa parte della cosiddetta «trilogia fascista» di Rossellini dedicata alla Seconda guerra mondiale (lo precedono La nave bianca e Un pilota ritorna, rispettivamente nel 1941 e nel ’42)[3]. La pellicola viene girata in esterni nel 1942 nell’Agro romano alle spalle di Ladispoli, che ha una discreta somiglianza con le lande steppose russe (Rossellini, in quegli anni, vive proprio a Ladispoli nella casa del nonno paterno Zeffiro e si è sposato prima della guerra con Marcella De Marchis nella chiesetta di Palo Laziale[4]). Le truppe italiane impiegate nella pellicola sono effettivamente militari del Regio Esercito, mentre i «nemici» sovietici e le altre comparse vengono scelte fra i ladispolani. Lo spiegamento di mezzi nell’occasione è discreto: vengono utilizzate truppe di fanteria e carri armati M-13, con tutta probabilità almeno tre plotoni del 4° Reggimento fanteria carrista di stanza a Roma presso la caserma di Forte Tiburtino (mentre è da ricordare che questi carri non sono mai impiegati in Russia).

In teoria, la trama del film è liberamente incentrata su di un protagonista che si identifica con la figura di un cappellano militare, Reginaldo Giuliani, apertamente schierato con il regime fascista e morto da eroe – come si usa dire – durante la guerra d’Etiopia (1935-36). Qui, per ovvie esigenze di propaganda, la figura di Giuliani è trasportata di peso nel contesto della campagna di Russia, ma non è da escludere che sulla trama influiscano la vicenda di don Felice Stroppiana, cappellano dell’81° Reggimento fanteria (Divisione Torino), e/o quella di don Giovanni Mazzoni, medagliato cappellano del 3° Reggimento bersaglieri (Divisione Celere), caduto in Russia nell’offensiva del natale 1941 in circostanze che ricordano il finale del film.

L’inizio della pellicola vede un gruppo di carristi fare il bagno in un ruscello, mentre si ode un soldato cantare una canzone napoletana (Palummella). Bisogna sottolineare sin da subito una caratteristica della pellicola: non si tratta di un film di carattere «padano», sugli alpini o sul sacrificio degli italiani del nord in Russia. Al tempo stesso non è «a trazione meridionale», per quanto gli accenti del sud siano maggioritari. La pellicola di Rossellini è «nazionale» per definizione: diversamente da quanto avverrà nel tardo dopoguerra (in maniera più accentuata negli anni ’60), essa non appalta la tragedia ad un’esclusiva o maggioritaria identificazione geografica. D’altronde il regime fascista, per come ha costruito la sua idea di Stato al centro di ogni iniziativa, non può proporre come virtù il sacrificio di alcuna delle sue componenti regionali. Le intonazioni dialettali, comunque, emergono come costante un po’ in tutti i film di guerra di quel periodo.

La sceneggiatura de L’uomo della Croce viene scritta da Asvero Gravelli, «sansepolcrista», esponente del cosiddetto «fascismo intransigente» e direttore, fra il 1929 e gli anni ’30, della rivista mensile «Antieuropa»[5]. È evidente che il contenuto del film non può fare a meno di essere ricondotto alla politica di propaganda del Ministero della Cultura popolare e alla storia di Gravelli, il quale, dopo essere andato in Etiopia, ha aderito come volontario alla guerra di Spagna e lì serve – due volte ferito – nei reparti corazzati di una divisione di camicie nere. Mino Argentieri, comunque, sostiene che nella scrittura della sceneggiatura l’intervento della casa di produzione e di Rossellini sono predominanti.

L’uomo della Croce, quindi, è uno dei tanti manifesti ideologici del fascismo, scritto – al netto del genio cinematografico di Rossellini – con l’intento di indirizzare l’opinione pubblica in una precisa direzione. Servirsi di un cappellano militare, allora, lungi dall’essere una scelta neutra, opera quella saldatura tra fini che costituisce proprio la piattaforma ideologica della campagna italiana di Russia e che in nessun’altra guerra del regime fonde in modo altrettanto inequivocabile queste due weltanschauung, fascismo da una parte e cattolicesimo dall’altra: la lotta secolare al comunismo e la «crociata» per la conversione dei «senza Dio» comunisti. Quando si affermerà in seguito che il fronte orientale – assieme alla guerra di Spagna – è la guerra fascista per definizione, il prototipo di una filosofia politica, si dirà il vero, ma si ometterà al contempo di soppesare a fondo quello che in questa vicenda è il contributo del cattolicesimo romano a livello di contenuti ideologici.

Nei titoli finali il film è dedicato «alla memoria dei cappellani caduti nella crociata contro i senza Dio in difesa della Patria per recare la luce della verità e della giustizia anche nella terra del barbaro nemico»[6]. Si continua sempre a girare intorno – lo si vedrà bene – al connubio «religione del dovere»/«mistica della morte», ovvero al «dovere» della religione usato per esaltare la morte come mistica testimonianza di appartenenza. Per quanto nella pellicola di Rossellini il vero protagonista sia più il cattolicesimo che non il fascismo, è chiaro che all’epoca nessuno nelle alte sfere del regime obbietta su questa primazia: su quel fronte opera la fusione tra religione laica e religione tout court, col fascismo che usa strumentalmente la religione cattolica per quella restaurazione dei valori dello spirito che da sempre predica, in quanto ne condivide l’idea di universalità[7].

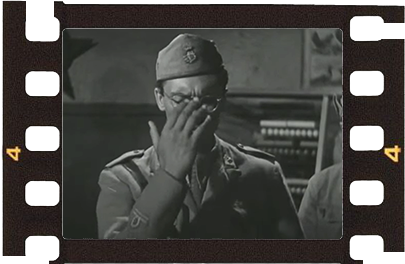

La figura del cappellano

Che cosa rappresenti per le truppe italiane la presenza dei cappellani e che ruolo sia stato assegnato loro è quanto ci viene presentato sin da subito. Dopo appena 5 minuti, infatti, i soldati vanno dal sacerdote in grigioverde per «sapere come vanno le cose»: «Andrà certo bene come sempre», risponde il cappellano, che poi conforta i giovani con l’invito «scrivete sempre a casa, i vostri hanno bisogno di sentire la nostra voce sempre. Per il resto, ci penserà Dio, come sempre». Cappellani, dunque, come trait d’union con le famiglie, delegati a ricucire gli affetti lontani, a scaricare le ansie della truppa, a bonificare i dubbi e anche – al netto della Provvidenza che tutto vede e provvede – a rappresentare fisicamente «l’aria di casa», la consuetudine, la società che si è lasciata. Non solo, è lui che poi si intrattiene coi superiori come fosse un delegato dei soldati a qualche forma di rappresentanza sindacale, la cinghia di trasmissione tra l’alto e il basso della gerarchia, come un «commissario politico», un intermediario. Nel film questo aspetto è chiarissimo e non è affatto un’invenzione a sfondo sentimentale: esso corrisponde evidentemente a quanto vogliono lasciar intendere le gerarchie.

L’ipotesi che questo cappellano sia di stanza nella Torino, la cosidetta «Divisione dei romani»[8], è avvalorata dall’episodio del soldato dell’81° Reggimento fanteria prigioniero dei russi, proprio quando il film si addentra di più nella sceneggiatura, con dialoghi e gesti per nulla casuali, tipo «noi italiani sfamiamo i prigionieri russi togliendoci il rancio di bocca» o come quando il cappellano, ormai catturato dai russi, viene interrogato e risponde: «Un sacerdote dice sempre la verità: non fa propaganda». Non fa propaganda – si intende – perché dentro di sé sente la verità del Dio. Al soldatino dell’81° Reggimento, un fante di Perugia, i russi sequestrano la tessera del Partito fascista e poi, siccome non abiura, viene fucilato. Il soldato, dunque, diventa un martire del fascismo.

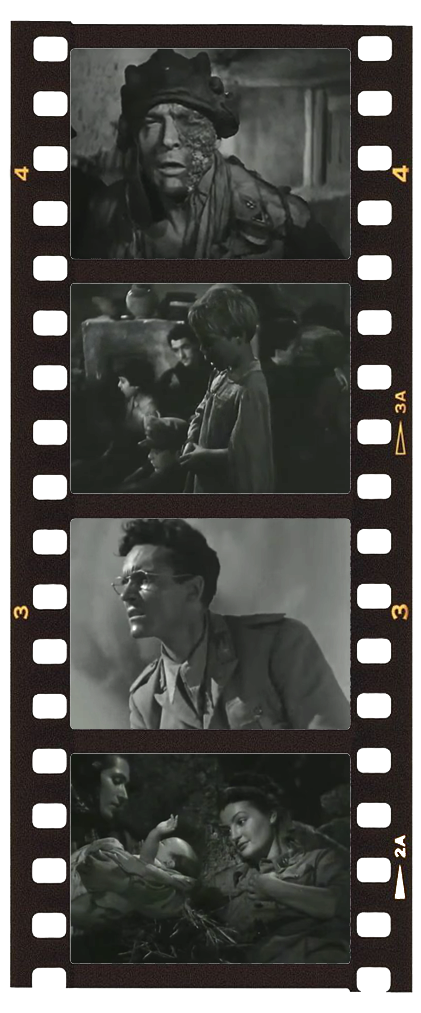

Ma è al complesso della scena che bisogna guardare. Il vero commissario politico comunista, quello russo che interroga gli italiani, è coperto di bende, ha un eczema, ha un’aria repellente e infetta, pare quasi un lebbroso: anche questa è una lettura chiara e voluta del nemico. Un po’ in tutta la cinematografia di guerra di quegli anni il nemico «rosso» è spesso descritto come brutto, rozzo e violento[9]. La scena, di fatto la più «fascista» del film, si interrompe per un bombardamento degli aerei italiani: altra licenza artistica, poiché nessun vero bombardiere italiano opera in Russia (solo velivoli da caccia e da osservazione e ricognizione; quelli usati per il film sono probabilmente dei Cant Z di stanza in un aeroporto italiano). Nel disordine del bombardamento il cappellano fugge portando a spalla un ferito: la fatica è improba, ma un ferito non si abbandona mai, in specie se si è pastori di anime.

Questa scena di combattimento, tutt’altro che disprezzabile, è ben fatta, per nulla retorica e anzi molto realistica. I carri armati, quando entrano in scena, diventano i protagonisti di ferro dello schermo. La macchina prende il sopravvento sull’elemento umano e ciò consegna alle scene tutto fuorché un’epica dell’eroismo o una declamazione dell’avventura, come invece parte dei propagandisti del regime fascista vorrebbe. Il cappellano finisce poi per trovare rifugio in un’isba piena di civili russi, donne e bambini, i quali si accorgono che si tratta di un prete e si mostrano molto accoglienti: ecco dunque il popolino – russo o ucraino poco cambia – che si stringe attorno al prete ritrovando l’antica fede. Anche qui si conferma la visione di un popolo russo distinto dai bolscevichi di Stalin: un popolo buono perché credente, la cui fede riemerge come un magma dalle viscere della storia. Il bene è il popolo, mentre è la politica – comunista – ad incarnare il male.

Nell’isba

Fuori c’è l’inferno: si spara; passano gli aerei; si vedono scoppi e fumo. Ai mitraglieri italiani, quando devono correggere il tiro, si urla «più a sinistra!». Poi, quando i russi penetrano nell’isba, una giovane donna nasconde di corsa la giubba del cappellano sulla quale campeggia la croce rossa cucita sopra la tasca di sinistra. I russi, insomma, sono nell’isba e tra di loro c’è anche una donna. Scendono in campo i carristi italiani; si inquadrano gli ufficiali del comando italiano, che con freddezza e calma danno gli ordini «bellici». Ma a chi si rivolgono i soldati italiani in quell’isba che sta al di fuori del contesto bellico vero e proprio? Si rivolgono al cappellano, perché è lui il comandante «morale». Si tratta di un passaggio (voluto) su cui bisogna riflettere: l’assenza di un comando militare altrettanto autorevole fa pensare; l’elemento gerarchico dell’ufficiale «borghese», classica guida dei soldati, è inesistente.

Non c’è alcunché da eccepire sulle scene di guerra, che sono sicuramente belle. Dentro l’isba – forse troppo lunga questa parte girata in interno, con un buio fosco e opprimente – il sacerdote distribuisce santini alle donne, che baciano le immaginette. Poi, quando nella confusione una partoriente con grande tempismo fa nascere un bambino, il cappellano – non potrebbe essere altrimenti – lo battezza: la speranza è benedetta. Ci si appropria del futuro: un prete cattolico battezza un potenziale ortodosso o un possibile ateo e questo accade veramente allora al fronte russo, tanto da far intervenire anche l’Ordinariato militare, che ordina perentoriamente di far cessare questa pratica. Ma non importa: è il giusto preludio al prosieguo della sceneggiatura.

È bene ricordare qui alcune similitudini con un precedente film di Rossellini, La nave bianca (1941), sia perché entrambi evidentemente nutriti della poetica rosselliniana, sia perché il tutto è assolutamente coerente con lo spirito del connubio regime-clero. Nel film in oggetto, di ambientazione navale, centrale è la presenza di una crocerossina. Nel finale, infatti, una didascalia di gratitudine fa riferimento a «coloro che attenuano le sofferenze e alimentano la fede»[10]. Sia il cappellano che la crocerossina svolgono la stessa funzione, ossia stare dalla parte dei sofferenti e degli umili, fanti o marinai che siano. È una celebrazione di coloro che fanno il proprio dovere senza nulla chiedere: l’una nelle vesti di una «madrina», l’altro nelle vesti del «padre», sostitutivi entrambi della famiglia e delegati della patria, dello Stato etico (fascista).

È passata poco meno di un’ora dall’inizio del film. Tra i partigiani russi e i soldati dell’Armata rossa sovietica, in quel frangente di frastuono e confusione, accade un fatto incredibile: uno di loro riconosce nella donna nell’isba la sua vecchia fiamma e in un impeto di gelosia uccide l’ufficiale russo che gliel’ha portata via. È un fatto di sangue «fratricida» fuori dal contesto della storia della battaglia, un fatto privato, una vendetta personale. Che cosa vuol dire questo episodio apparentemente fuori luogo? Invece di organizzare la fuga, come dovere di ogni soldato, i russi si ammazzano fra di loro per fatti privati: per una donna. A farne le spese è un cosiddetto «politruk», un commissario politico.

Che cosa dice a quel punto il cappellano alla donna disperata? Egli afferma: «Non l’hai perduto. Non si spegne la luce solo perchè si chiudono gli occhi. Iddio non si perde». Per un cattolico, infatti, la vita è quella eterna, non quella materiale. La donna, poi, racconta la propria vita familiare e affettiva non felice e il cappellano risponde con queste parole: «Egli forse vive in questo momento. Non si può vivere senza speranza. Lui è morto sulla croce per te e per il tuo Sergej. Rivolgi a Dio la tua preghiera». È un apostolato militante, con la proposta di un’immortalità come premio per la conversione. Il tutto è condito dal senso di carità cristiana sia per i propri cari/commilitoni che per gli altri[11]. Ma è anche il privato che annienta il pubblico: è la negazione della società, in questo caso di quella comunista.

Il film va verso il finale col sacerdote già ferito che prova a salvare lo stesso omicida (a sua volta gravemente ferito) e gli recita il Padreterno prima che muoia (il russo recita anch’egli qualche parola per una repentina conversione in extremis), mentre gli italiani avanzano con la cavalleria. Ma la trama vuole che anche il cappellano muoia disteso nella polvere: in assoluta consonanza con lo spirito della pedagogia fascista, qui si incensa il sacrificio della vita umana con lo scopo di educare gli italiani alla guerra come formatrice di un carattere nuovo, quello dell’«italiano nuovo» di Mussolini, all’interno del fascismo sentito come fede civile e politica, come disciplina dello spirito[12]. Al tempo stesso si strizza l’occhio alle gerarchie ecclesiastiche, poiché evidente è il senso di «passione», di martirologio, di salita al Calvario da parte del cappellano[13].

Una chiave di lettura in prospettiva

Ora, una lettura di tipo cinematografico del film fa intravedere alcuni temi della poetica di Rossellini che fanno capolino già in questo periodo: il cristianesimo umanista come risposta alla barbarie della guerra; un antifascismo in fieri; la lettura della storia «dal basso». Certo, si tratta di un film non retorico, che non si inguaia con proclami e grida di tipo politico, il che d’altra parte corrisponde a una precisa volontà di una parte consistente dei dirigenti fascisti dell’epoca (Alessandro Pavolini in primis) che si sforzano di abbassare i toni. Esso non concede alcunché al passatempo, all’evasione o al divismo, ma è comunque un film con un deciso carattere politico, perché ha un tema forte dietro di sé. La figura del cappellano è trattata in maniera quasi ascetica, di «uomo tra gli uomini».Una rilettura in chiave più interna alla vicenda della campagna di Russia non può non vedere nella sceneggiatura alcuni ingredienti dei temi di propaganda voluti dall’Ordinariato militare, in pieno accordo col regime.

È un film che parla agli italiani di allora: la civiltà cristiana emerge come caposaldo, non retorico ma basilare, profondo. L’umanità del cappellano italiano è paradigmatica dell’umanità del soldato italiano, anche se non ci sono nel film evidenti cenni di crociata armata a sfondo religioso. L’antieroismo del cappellano si sublima nel gesto di sacrificio finale, allo stesso tempo eroico e «normale». Tra l’altro il cappellano diventa un martire, cioè uno di quei numerosi martiri sui quali tanto la Chiesa cattolica quanto il fascismo hanno fondato la propria religione, quella secondo cui «che importa l’individuo? È la stirpe che conta». Non solo: che lo strumento cinematografico sia ben funzionale all’indole del fascismo (come in genere di tutte le dittature del Novecento) lo dimostra proprio il finale de L’uomo della Croce: la morte, il martirio, il sangue arrivano diretti, non hanno bisogno di sottigliezze né di ragionamento, perché si sa che «il sangue è più forte del sillogismo. Il ragionamento non si comunica: l’emozione si»[14].

L’influenza di questo film sulla costruzione del mito del «bravo italiano» e del bravo soldato nostrano presso il pubblico nazionale sarà modesta, perché la circolazione della pellicola risulterà limitata: 7 giorni al Supercinema di Roma e altrettanti all’Odeon di Milano, stando agli studi[15]. Presentato in anteprima ai vertici militari e castrensi nel gennaio 1943, L’uomo della Croce arriverà definitivamente nelle sale solo nel giugno di quell’anno e non è da escludere che nel frattempo ci sia un ulteriore rimontaggio e ridoppiaggio della pellicola, secondo quanto afferma Pietro Cavallo[16]. Di più, a impedire al film di Rossellini di diventare una pietra miliare nella costruzione della memoria della campagna di Russia – l’elemento che più ci interessa – è il momento in cui esce: all’inizio dell’estate 1943, cioè a tragedia e a ritirata già avvenute, con una popolazione in patria che sta affrontando bombardamenti sempre più intensi e severissimi razionamenti alimentari che si protraggono da tre anni.

Nel dopoguerra, poi, il film non potrebbe riscuotere successo proprio per via di un inequivocabile sfondo ideologico non più presentabile, ma non è questo il punto. La coppia Gravelli-Rossellini, proprio laddove insiste nel rimarcare che è la religione cattolica il vero contraltare del bolscevismo, si innesta nell’investimento più forte della propaganda del regime durante la guerra. C’è assoluta coerenza tra il senso del film e la volontà del connubio fascismo-clero castrense: un rafforzamento del supporto ideologico che motiva la spedizione, la naturale conclusione di vent’anni di fascismo. In sostanza, non c’è niente che vada contro quella linea ufficiale, anche se all’interno di quella direttiva generale sono già presenti gli elementi del ribaltamento socio-politico post-bellico.

Tale ambivalenza – contraddittoria come tutte le ambivalenze – è in realtà voluta, perché la carità del bravo italiano è universale. Il testo del film, al netto della presenza di Rossellini, è un pezzo della narrazione ufficiale della guerra italiana in Russia, un frutto della propaganda, anche se non esclusivamente fascista. Non a caso, infatti, «per alcuni recensori questi film», vale a dire la trilogia della guerra firmata da Rossellini, «non sono abbastanza fascisti. Giorgio Almirante, futuro capo del Movimento Sociale italiano, sulle colonne de Il Tevere, stronca L’uomo della Croce perché troppo cristiano, e dunque portatore di un messaggio universalista e pacifista, opposto al nazionalismo e allo spirito marziale che stanno al cuore dell’ideologia fascista»[17].

Si tratta di un pacifismo cristiano che prevale sul bellicismo di natura fascista, ma che rimane pur sempre nettamente anticomunista (teorema che resta l’architettura di tutto il film). Quei contenuti si sedimenteranno a vario titolo nel secondo dopoguerra senza alcuna revisione critica e senza alcuna difficoltà. Recepiti per ovvia convenienza politica, essi andranno a far parte di un sentire condiviso e contribuiranno a formare un immaginario collettivo ad hoc, quell’opinione diffusa sugli eventi della campagna di Russia secondo la quale, in fondo, gli italiani hanno combattuto una guerra «giusta» e sono stati umani, bravi soldati, poveri martiri (come il cappellano) mandati allo sbaraglio dal regime di Mussolini.

C’è chi ha voluto rintracciare temi già esistenti nella trilogia della guerra di Rossellini nella sua successiva esperienza artistica, quali il ritorno alle radici della cultura cattolica o la visione delle cose antieroica, «dal basso». In Roma città aperta (1945) il protagonista, questa volta declinato in senso antifascista, è pur sempre un prete, quel don Pietro interpretato da Aldo Fabrizi che prende ispirazione da don Giuseppe Morosini (presbitero partigiano) e da don Pietro Pappagallo (fucilato alle Fosse ardeatine). Mentre il cappellano di Russia è il protettore dei soldati, qui il prete è il protettore dei partigiani. L’uomo della Croce, quindi, per certe scelte stilistiche o «di sguardo», si porrebbe quasi come prologo del neorealismo[18]. L’intento di Rossellini non è lo stesso di Gravelli, ma quello di mettere l’uomo o il soldato ferito al centro della storia, in uno spirito di riconciliazione generale. Rossellini avrà altri e più alti momenti per indagare su questi temi; Gravelli no.

Quando nel 1950 Rossellini chiede di rimettere in circolo L’uomo della Croce, la Direzione generale per lo spettacolo presso il Ministero della Cultura gli nega il permesso perché quel film, in piena Guerra fredda, «potrebbe turbare i rapporti internazionali con l’Urss»[19]. Eppure due anni dopo gli viene accordato di proiettarlo in America latina, di fronte a un pubblico e a governi evidentemente meno sensibili alla logica dei «blocchi» contrapposti est-ovest. Forse la propaganda anticomunista fatta in quel continente, anche quando recitata col crocifisso in mano, disturba Mosca in modo meno diretto, mentre fa il gioco di regista e produzione che intendono ricavare un guadagno dalla distribuzione, ovviamente.

In parole povere c’è una questione dogmatica nel film di Rossellini: la fede nella religione è paradigmatica della fede nella patria. Questa visione, spogliata del tutto della coloritura fascista, purgata dal lessico del regime, sarà lo strumento per tramandare l’eredità mentale di un bravo italiano, credente, buon soldato, innocente e vittima, che ha una sua intima ragione, cioè un fondo di verità che nessun fascismo può negargli. A sopravvivere alla guerra, non a caso, sarà questa visione dogmatica dei fatti di Russia e le molte memorie dei cappellani militari reduci da quel fronte saranno gli strumenti più raffinati di questa operazione. Il nocciolo profondo è già tutto nell’opera di Rossellini, il quale, forse, non fa in tempo a leggere i coevi libri dei cappellani di Russia Carlo Gnocchi e Aldo Del Monte, nei quali sicuramente ritroverebbe il suo film[20].

[1] Mino Argentieri, Il cinema in guerra. Arte, comunicazione e propaganda in Italia 1940-1944, Editori riuniti, Roma 1998, pp. 47-92.

[2] Giampaolo Bernagozzi, La campagna di Russia tra finzione e realtà, in Mino Argentieri (a cura di), Schermi di guerra. Cinema italiano 1939-1945, Bulzoni, Roma 1995, pp. 135-176.

[3] La «trilogia fascista» di Rossellini è al contempo un’antitesi e una premessa ai suoi lavori immediatamente successivi, quelli che appartengono alla cosiddetta «trilogia antifascista», vale a dire Roma città aperta (1945), Paisà (1946) e Germania anno zero (1947).

[4] Sonia Robertino, Ladispoli, quando il giovane Rossellini venne ad abitare qui…, in «La Provincia: quotidiano di Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino e dell’Etruria», 10 giugno 2024 (https://www.laprovinciacv.it/news/cultura-e-spettacoli/553393/ladispoli-quando-il-giovane-rossellini-venne-ad-abitare-qui.html).

[5] Vedi https://www.treccani.it/enciclopedia/asvero-gravelli_(Dizionario-Biografico)/.

[6] Pietro Cavallo, La seconda guerra mondiale nei film di Roberto Rossellini, in Stefano Pisu (a cura di), War Films. Interpretazioni storiche del cinema in guerra, Società italiana di storia militare/Acies, Milano 2015, pp. 225-245 (238 per la citazione).

[7] Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 96-98.

[8] La Divisione Torino è allora composta dai Reggimenti fanteria 81° e 82° e dal 52° Reggimento artiglieria, tutti di stanza tra Roma e Civitavecchia. Il suo bacino di reclutamento è per lo più l’Italia mediana, in specie l’area laziale.

[9] P. Cavallo, La seconda guerra mondiale nei film di Roberto Rossellini, cit., p. 240. Su questi aspetti vedi in generale Raffaello Pannacci, L’occupazione italiana in Urss. La presenza fascista fra Russia e Ucraina (1941-43), Carocci, Roma 2023, pp. 45-59.

[10] M. Argentieri, Il cinema in guerra, cit., p. 121.

[11] Marta Sollima, Una macchina da presa contro il Nazifascismo. La «Trilogia della guerra antifascista» di Roberto Rosellini, in «Artribune», 29 gennaio 2021 (https://www.artribune.com/arti-performative/cinema/2021/01/trilogia-guerra-antifascista-roberto-rossellini/).

[12] E. Gentile, Il culto del littorio, cit., p. 96.

[13] G. Bernagozzi, La campagna di Russia tra finzione e realtà, cit., p. 151.

[14] E. Gentile, Il culto del littorio, cit., p. 97 per tutte le citazioni.

[15] M. Argentieri, Il cinema in guerra, cit., p. 49.

[16] P. Cavallo, La seconda guerra mondiale nei film di Roberto Rossellini, cit., p. 239.

[17] Giaime Alonge, Rossellini in orbace. A proposito della prima trilogia della guerra, in Giulia Carluccio, Emiliano Morreale e Mariapaola Pierini (a cura di), Intorno al neorealismo: voci, contesti, linguaggi e culture dell’Italia del dopoguerra, Scalpendi, Milano 2017, p. 97.

[18] Sergio Spinnato, Italiani nella neve: il cinema della campagna italiana in Russia, in «Humanities: rivista di storia, geografia, antropologia, sociologia», anno VI (2017), n. 12, p. 76.

[19] G. Alonge, Rossellini in orbace, cit., p. 99.

[20] Carlo Gnocchi, Cristo con gli alpini, Guido Stefanoni editore, Lecco 1942; Aldo Del Monte, La Croce sui girasoli. Giornale intimo di un cappellano militare in Russia, Pia società San Paolo per l’apostolato della stampa, Alba 1945.